LES OVULATIONS MULTIPLES CHEZ LA VACHE : CONNAITRE LES FACTEURS DE RISQUE

REFERENCE : Macmillan K et al. Update on Multiple Ovulations in Dairy Cattle. Animals 2018, 8, 62; doi:10.3390/ani8050062.

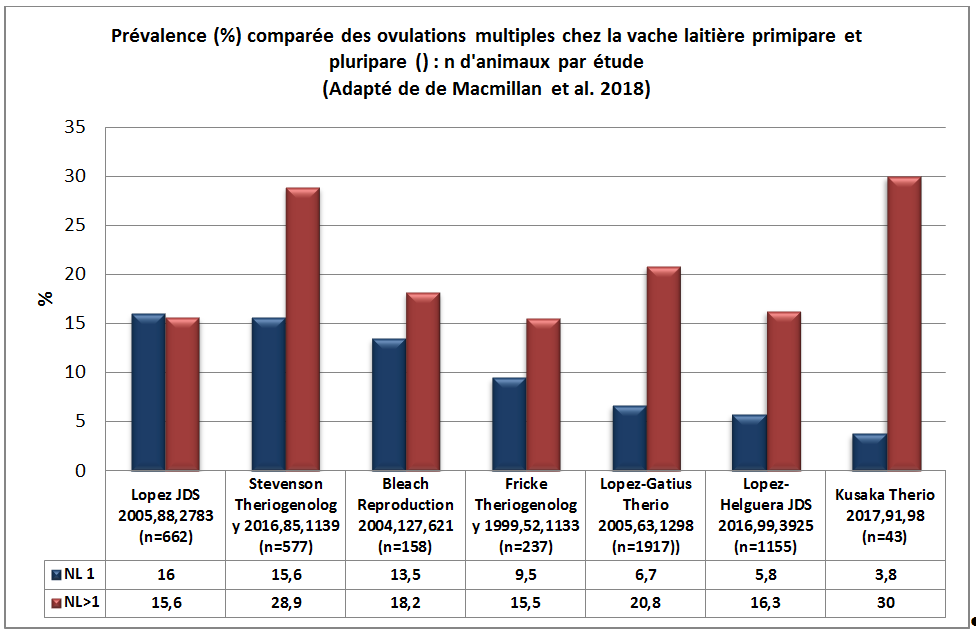

Le numéro de lactation

Dans la plupart des études, le risque d’ovulations multiples augmente de 26 à 87 % entre les primipares et les pluripares (Figure). Sa fréquence est négligeable chez les génisses (0 à 1,9 %). Le diamètre du follicule ovulatoire est plus grand chez les vaches que chez les génisses (16,8 vs 14,9 mm Sartori J.Dairy Sci., 2004,87,905-920). Les premières ont une concentration moyenne en oestradiol et en progestérone plus faible. Il en résulte des concentrations en FSH et LH plus élevées, conditions favorisant l’apparition d’ovulations multiples.

Le niveau de la production laitière

D’une manière générale, les études qui ont analysé les effets de ce facteur rapportent des observations opposées. Certains faits méritent d’être précisés. Des concentrations moindres en oestradiol et en progestérone s’observent également chez les vaches en lactation surtout si elles sont élevées (> 40 kg/J) (Lopez et al. Biol. Reprod. 2005, 72, 788–795 ; Fricke et al. Theriogenology 1999, 52, 1133–1143). Le niveau de production laitière enregistrée durant le mois de l’insémination n’a pas d’effet sur le risque de gémellité mais s’accompagne d’un risque d’ovulations multiples 1,5 à 1,8 fois plus élevé (Andreu-Vázquez et al. Theriogenology 2012, 78, 1209–1216). Semblable augmentation du risque s’observe lorsque la production laitière augmente au moment de la déviation folliculaire (Lopez et al. Biol. Reprod. 2005, 72, 788–795 ; Fricke et al. Theriogenology 1999, 52, 1133–1143 ; Andreu-Vázquez et al. Theriogenology 2012, 78, 1209–1216). Enfin, bien que s’accompagnant d’une augmentation de l’IGF1, l’administration de bST induit pas une augmentation systématique du risque d’ovulations multiples (Rivera et al. J. Dairy Sci. 2010, 93, 1500–1510 ; Santos et al. J. Dairy Sci. 2000, 83, 1004–1015 ; Carriquiry et al. J. Dairy Sci. 2009, 92, 4876–4888).

Cette condition se traduit par le catabolisme plus important de ces hormones du fait de l’augmentation du métabolisme hépatique (Sangsritavong et al. J. Dairy Sci. 2002, 85, 2831–284).

Les pathologies de la reproduction

Kystes ovariens et infections utérines contribuent à multiplier par 1,9 et 3,0 le risque d’apparition d’une ovulation multiple 36 à 42 jours après le vêlage (López-Helguera et al. J. Dairy Sci. 2016, 99, 3925–3933). L’une et l’autre pathologie ont été associées à des concentrations plus faibles en progestérone, condition prédisposant à une ovulation multiple.

L’alimentation

Aucune relation significative n’a été observée entre la source des apports en sélénium (Rutigliano et al. J. Dairy Sci. 2008, 91, 3323–3336), en matières grasses (Carriquiry et al. J. Dairy Sci. 2009, 92, 4876–4888) ou la concentration en phosphore (Tallum et al. J. Dairy Sci. 2005, 88, 3609–3618). Une augmentation des apports en amidon (Subramaniam et al. J. Dairy Sci. 2016, 99, 2762–2774) ou en énergie (Silva et al. Theriogenology 2009, 71, 1193–1208) y prédisposerait.

La saison

Les résultats observés sont contradictoires. Les effets du stress thermique mériteraient d’être davantage investigués (De Rensis et al. Theriogenology 2017, 91, 145–153).

La génétique

L’héritabilité de la gémellité est de 8,7 % (Johanson et al. J. Dairy Sci. 2001, 84, 2081–2088). Elle s’accompagne d’une augmentation du risque d’ovulation multiple lors du postpartum (Andreu-Vázquez et al. Theriogenology 2012, 78, 2061–2070). Chez la vache à viande, des nucléotides spécifiques situés sur le chromosome 5 ont été identifiés (Allan et al. J. Anim. Sci. 2009, 87, 46–56). Le taux d’ovulation et la production laitière aurait une région génomique commune sur le chromosome 14 (Wibowo et al. Int. J. Biol. Sci. 2008, 4, 406–414). Une sélection qui viserait à réduire ce taux d’ovulation (ou la gémellité) serait de nature à réduire également la production laitière mais également la fertilité puisque cette sélection réduirait le nombre de follicules antraux (Mossa et al. J. Dairy Sci. 2012, 95, 2355–2361).