ALIMENTATION ET RATIONNEMENT DU BOVIN : LE RUMEN, LA BASE DE L'ALIMENTATION

(source photo: Dr N B Shridhar — https://www.youtube.com/watch?v=fiXJ_hBdLh0)

L’alimentation de nos ruminants compte pour plus de 55% du coût global d’une exploitation et a un impact réel d’environ 45% sur la production. Son management est donc un levier important de la durabilité (économique, social et environnemental) des exploitations.

En fonction du stade et du niveau de production (croissance, lait, viande), les fourrages comptent pour plus de la moitié de la ration (sauf exception du veau) avec une moyenne de 70% dans nos exploitations. Leur qualité est donc un point clé surtout qu’ils ont un impact sur l’ensemble de la digestibilité et de l’efficience des concentrés.

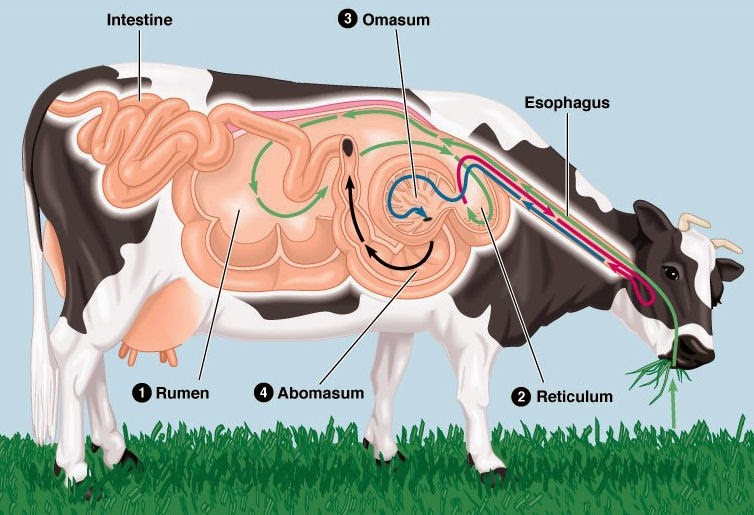

Pour comprendre la complexité de l’efficacité des rations, il faut revenir à la base : le fonctionnement du rumen.

Cet énorme organe (180L et 100 kg moyen adulte) permet la digestion presque complète des végétaux mais demande un environnement strict afin de maintenir en vie sa faune et sa flore. C’est une véritable symbiose. Sa fonction originelle, en supplément de la digestion, est une fonction de réserve de nourriture et d’eau quand les grands ruminants migraient vers des plaines plus vertes, ce qui explique son fonctionnement très lent (40h de digestion moyenne). Le rumen est composé de 3 phases. La première est gazeuse (composée à 65% de CO2 et 30% de méthane) et permet de maintenir le rumen en anaérobiose (sans oxygène) car l’oxygène et l’hydrogène sont toxiques pour les bactéries. La deuxième est la phase solide (14-18% matière sèche (MS)) qui est une langue fibreuse qui permet d’imbiber les aliments et qu’ils restent bien dans le rumen. La troisième et la plus grande (6-9% MS) est la phase liquide. C’est la phase la plus importante (80% du volume) et elle contient les particules et les bactéries en suspension, ce qui permet la digestion. Pour que l’organe fonctionne, le premier élément nécessaire est l’eau puisqu’il en est composé à 85-88% (maintien de la vie, imbibe les aliments et permet les réactions chimiques). Ensuite, il faut mettre en contact les particules végétales avec les bactéries qui les digèrent. Les ruminants avalent les aliments tels quels sans les mâcher (ils n’ont pas de dents au-dessus). Ensuite, pour que les bactéries aient accès au maximum aux glucides et aux protéines, un système de brassage continu (1800 cycles/jour) provoqué par le volume de fibres et leur longueur contre les parois en action. Ces cycles permettent également de remonter les particules trop grandes (plus d’1mm) pour que l’animal mâche et découpe ces fibres. C’est la rumination. S‘ils passent environ 5h par jour à manger, ils en passent 8-12h à ruminer. Ces cycles permettent également de faire remonter les gaz produits en excès (c’est l’éructation). Ces fonctions mécaniques essentielles sont liées à l’activité du nerf vague et ne se mettent en route de façon optimale que si l’animal est au calme sans stress (inhibition par le cortisol) car en cas de prédateurs, l’animal devait pouvoir s’arrêter de digérer pour s’enfuir. Les conditions chimiques sont également strictes pour maintenir la vie interne et font varier l’efficacité de la digestion. Le pH doit être entre 5.6-7 afin de permettre aux bactéries et protozoaires de survivre et de faire leur travail. La température est entre 39-41°C soit environ 1 degré au-dessus de la température du corps et augmente avec les fermentations. C’est pour cela que les bovins sont sensibles au stress thermique de chaud et moins de froid et que la chaleur peut avoir des conséquences catastrophiques sur la digestion.

La digestion des glucides (fibres, pectines, amidon et sucres) se fait par des bactéries spécifiques qui produisent alors des acides gras volatils, principalement l’acétate, le propionate, le butyrate et le lactate. La quantité et la qualité des acides gras dépendent de la ration. Le pH est alors équilibré entre la production d’acides et la production/arrivage de salive dans le rumen, donc de la rumination. Un animal produit entre 100-300L de salive par jour qui contient environ 10g/l de bicarbonate soit une production d’environ 1-3 kg de bicarbonate par jour. C’est assez logique ensuite, plus on apporte des fibres, surtout longues, plus l’animal rumine. Le pH ruminal est plutôt haut (6.5-7), ce qui sélectionne des bactéries cellulolytiques qui produisent de l’acétate principalement, cependant, la multiplication bactérienne peut être relativement faible si la longueur des fibres est importante (perte d’énergie pour découper). Si la quantité d’amidon est plus importante et la fibre plus faible et de petite taille, l’accès à la fibre et à l’amidon par les bactéries est plus simple, l’animal rumine moins, le pH est plus faible (6) ce qui sélectionne des bactéries propioniques (et un peu lactiques) avec une production d’acides plus importante. En proportion, nous aurons toujours de l’acétate en majorité (50-60% contre 70-80%) mais il y aura plus de propionate (30-40% contre 10-15%) et plus de fermentations. Le tout sera donc de trouver le compromis entre la qualité, la quantité des fermentations (donc des bactéries) en diversifiant les sources et en respectant les normes de viabilité du rumen (eau et pH). Trop de fermentations et un manque de fibres à ruminer (>2 mm) augmente le risque d’acidose. A l’inverse trop de fibres trop longues diminue l’efficacité de rumen et l’ingestion (rumen rempli bloque la sensation de faim). Un cas particulier reste les bactéries butyriques qui digèrent les sucres. Il faut comprendre que l’énergie produite par la digestion des glucides (glucose puis acides gras volatils) est d’abord utilisé par les bactéries elles-mêmes pour leur multiplication et le reste passe à travers la paroi du rumen pour être accessible à l’animal. Chaque acide gras a son utilité. L’acétate sert au métabolisme des matières grasses (engraissement ou dans le lait), le propionate sert à la synthèse de glucose dans le foie (carburant cellulaire, lactose, graisses si en excès), le butyrate fait tampon et peut entrer dans les deux voies puisque les beta-hydroxybutyrates servent pour fabriquer de la graisse ou de carburant alternatif pour les cellules. Les objectifs des rations seront donc adaptés en fonction des besoins des animaux et du bilan en acides gras volatils voulu ou/et permis.

La digestion des protéines se fait de la même façon, les protéines (molécules complexes) sont découpées en petites molécules (acides aminés et ammoniac) pour servir d’abord pour les bactéries et le reste de l’ammoniac passe à travers la paroi. Une partie de cet ammoniac sera recyclé avec la salive. Le timing de digestion de l’énergie est essentiel pour que les bactéries puissent capter l’azote transformé en acides aminés ou ammoniac car cela se fait en même temps, c’est ce qu’on appelle la synchronisation. En effet, la principale source de protéine que l’animal va utiliser n’est pas l’ammoniac mais la population bactérienne et de protozoaires qui va se multiplier et mourir pour être digéré dans la caillette. C’est ce qu’on appelle les protéines microbiennes (80% de la source de protéine pour l’animal). Reste des minéraux et des oligos éléments qui doivent couvrir les besoins de la flore et des animaux.

Le principe de la ration sera donc toujours le même. L’apport des nutriments se fera en fonction des besoins : d’entretien + production. Le tout dans une capacité d’ingestion limitée par l’encombrement des fourrages (digestibilité -longueur des fibres) et la capacité totale du rumen (liée au poids, la production et les fermentations). Ensuite la qualité de la ration nécessaire sera évaluée en fonction de la qualité et quantité des fourrages disponibles afin de couvrir les besoins du rumen et de l’animal en énergie, protéines, minéraux et vitamines. Parce que la digestion chez le ruminant est dynamique et que des paramètres externes jouent sur la digestion et l’ingestion (bâtiment, qualité réelle, mélange, timing, pathologies…), il y aura presque toujours un décalage entre la ration qui est calculée et le résultat réel en lait et viande. Il est donc indispensable d’analyser les fourrages, de calibrer la ration fonction des objectifs voulu ou réalisables et de suivre les animaux dans leurs performances et leur santé.

La ration des jeunes bêtes

Nous parlons ici de l’alimentation des veaux sevrés jusqu’au premier vêlage. Cette période se divise en 4 grands types de ration. L’important est plus le poids à un âge spécifique en fonction de la volonté de l’âge au premier vêlage. De façon générale, le premier vêlage doit se réaliser à 80-85% du poids adulte (550-600 kg) et le plus tôt possible en exploitation spécialisée (viande ou lait) pour réduire la période improductive, à l’exception de l’élevage des veaux au pis où l’âge au premier vêlage peut être retardé afin de permettre une production de lait en première lactation. Cependant, il n’est ni intéressant financièrement, ni pour la santé, ni pour l’environnement de retarder jusqu’à 3 ans l’âge au premier vêlage. Les études du CRA-W sur la longévité et l’efficience protéique a montré que l’optimal en race laitière se trouve entre 22-26 mois afin de maximiser le lait par jours de vie et l’efficience protéique des animaux (source 2022-brochureautonomieproteique-a4-web.pdf).

La puberté se fera toujours entre 40-50% du poids d’adulte, la mise à la reproduction autour de 50-60% du poids adulte (400-450 kg). En caractéristique de rationnement, entre 100-300 kg (3-8 mois : GQM 1-1.3 kg) l’ingestion est encore haute (2.5-2.9% du poids) et l’efficience alimentaire également (3 kg MS pour 1 kg croissance). De plus, pendant cette période, on développe du muscle et le tube digestif, avec peu de risque d’engraissement. C’est donc une période très importante pour la longévité et il faut maximiser la croissance. C’est le kg de croissance le moins cher (1.3 euros/kg contre 4 euros en période présevrage et 2.5-4 euros après 400 kg). On respectera simplement le rumen (min 14% de cellulose et limitation de l’amidon) mais il faut pousser la ration en énergie (920-1000 VEM/kg) et en protéine (15-17% dans la ration totale). Après cette période, on ralenti tout en gardant une bonne énergie pour avoir une croissance de 850 g/j et on couvre au moins 15% de protéines (8-15 mois : 300-450 kg).

Cette période est la période de la puberté, il faut donc faire attention aux minéraux et oligos-vitamines pendant cette période. L’ingestion diminue à 2-2.5% de poids vif. Normalement elles sont pleines à la fin de cette période. Suite à cela, on réalisera une ration très « light » en maintenant par contre la protéine pour la digestion, l’ingestion, le foetus et limiter l’engraissement. Les minéraux et les oligos-vitamines sont importants pour le foetus et la croissance osseuse des génisses. La croissance osseuse, musculaire, digestive qui n’est pas atteinte aux 400 kg ne peut être compensée : si on pousse les animaux, surtout vieux (> 18-20 mois) au-dessus de 400 kg, cela résultera irrémédiablement en un engraissement des animaux. La dernière période importante est les 2 derniers mois avant vêlage. Pendant ce temps, le fœtus fera 500-650 g de croissance par jour et la génisse doit encore réaliser 400-450 g de croissance elle-même. Elle doit être donc managée comme une vache tarie avec un supplément de protéine et d’énergie car son ingestion est moindre.

C’est important de respecter cette séquence alimentaire afin de maximiser la production des primipares et de limiter la réforme de ces animaux qui est d’environ 25% chez nous, ce qui veut dire que 25% des animaux qui ont été élevés et donc qui ont coûté ne seront jamais rentables (alimentation ou pathologies qui se redéclarent). Le suivi des veaux (bilan Nutrinetic©) et des génisses (bilan croissance, sang et pesées) ainsi que le calcul des rations sont des outils précieux afin de gérer ses stocks et son prétroupeau.

La ration des vaches laitières

Les caractéristiques d’une ration de vache laitière dépendront de la production voulue et du système (semi-complet ou ration totale mélangée) parce que les besoins et l’ingestion changent. Comme spécifié dans l ‘article précédent sur la base de la digestion, l’ingestion est liée à la qualité et la quantité de fourrages dans la ration et si on veut diminuer la quantité de concentrés par litres de lait, ils doivent être de bonne qualité et analysés. L’efficience d’une ration des vaches en lactation doit être entre 1.3-1.6 kg de lait/kg de matière sèche afin d’optimiser le retour alimentaire, à savoir l’argent qui reste par animal après avoir payé sa ration et qui sert à payer tout le reste. L’efficience économique optimale est différente d’une exploitation à l’autre en fonction des coûts et des investissements. De nombreux débats existent sur la qualité d’une ration mais l’important est surtout qu’elle soit calculée par rapport aux fourrages et à l’objectif de production (réaliste).

Le calcul et l’ingestion change en fonction du poids de l’animal, du développement de son rumen pendant sa croissance, de sa production (environ 450 g MS/kg lait), de son stade de lactation (-15% dans les premières semaines) et du numéro de lactation (primipares puis deuxième puis troisièmes et plus lactations) et de la qualité de la ration (surtout de l’encombrement des fourrages). Les niveaux d’énergie, de cellulose, de protéines seront ensuite calculés en fonction de la production voulue dans cette capacité d’ingestion (fourragère et totale) en respectant le rumen (min 15% de cellulose et sauf exception max 25% d’amidon). Ces animaux ingèreront 18-28 kg MS et donc les valeurs par kg de MS peuvent varier. De façon global une vache à 670 kg a des besoins d’entretien de 6500-7000 VEM/j et 125 g DVE puis on compte 450-500 VEM/l lait et 55-60 g DVE ainsi qu’un OEB positif pour être sûr que le recyclage de la protéine soit possible et permette au rumen d’avoir toujours à n’importe quel moment de l’azote pour la multiplication bactérienne. Cependant cela reste très théorique et les besoins théoriques changeront en fonction du système utilisé (INRA, CVB, CNCPS, SFR….). Les besoins d’entretien augmentent légèrement avec le niveau de production et le poids qui est souvent plus autour des 700 kg pour les animaux plus productifs mais beaucoup moins que les besoins liés au lait produit, ce qui fait qu’avec l’augmentation de la production, les vaches sont plus efficientes (kg lait/kg MS). Le pilotage de la ration se fera ensuite par le calcul régulier de la ration (pour vérifier l’adéquation). Cependant, un suivi des animaux est nécessaire car la notion de dynamique du rumen et l’impact des autres paramètres n’est pas visible dans les programmes d’alimentation. Il existe de nombreux outils afin de vérifier l’efficience du rationnement qui sont essentiels au pilotage comme l’utilisation des données du tank (logiciel Salve de RumeXperts), du contrôle laitier et des robots ou salles de traites connectées (données production, taux, cellules, rumination, ingestion) ou le tamisage des bouses ainsi que les prises de sang qui permettent de réagir très rapidement à un défaut d’efficacité. Les vaches laitières sont des animaux souvent très connectés, très efficients et durables et la recherche nutritionnelle avance énormément sur les outils de maitrise et la nutrition fine (acides aminés, additifs) de ces animaux. L’impact de la race utilisée est important surtout parce que les besoins et les objectifs de production peuvent être différents. La ration aura également une importance capitale sur la qualité du lait surtout en production fromagère où les critères de qualité de la ration sont encore plus importants.

La ration des vaches allaitantes

Les rations des vaches allaitantes (ou viandeuses) sont très variables surtout en fonction des races, de la production et du contexte de l’exploitation. Une blanc bleu belge avec veau au pis ou au seau ne se nourrira pas de la même façon qu’une limousine qui sera elle-même différente d’une Angus…. En effet, leur composition corporelle donc proportion des os, des muscles, de la graisse et leur dépôt au cours du temps ainsi que la digestion et le transit sont différents d’une race à l’autre. Le rationnement sera donc lié au calcul des besoins et surtout de période de vie. Chaque race a ses caractéristiques qui doivent être respectées. le BBB est gourmand en protéine, énergie, oligos-vitamines et exigeant en régularité de la ration par son ingestion plus faible, sa proportion de muscles importante, son dépôt de graisse tardive mais elle reste la race la plus efficiente en protéine, énergie, rendement et surface utile pour l’élever. On découpera toujours les besoins en 3-4 phases. La première est l’entretien et la récupération pour des vaches allaitantes qui n’ont pas de veau au pis et/ou qui sont pleines de moins de 6 mois, cette ration ne demande pas trop d’énergie car l’ingestion est correcte et à part le maintien de l’état, il n’y a pas trop de besoins.

On fera attention aux niveaux de protéines qui est très dépendant de la race (10-13%) et des oligos et vitamines pour la reprise de la reproduction. La deuxième est la phase de gestation de plus de 6 mois que l’on peut découper en 2 phases éventuelles de 6-7 mois et 8-9 mois car les fœtus peuvent prendre jusqu’à 650 g/j dans les derniers mois. Cette phase demande une ration qui est assez proche d’une vache laitière tarie (14% de protéines, 850-950 VEM/kg MS) surtout en BBB. On évitera l’excès d’amidon (max 18%) surtout by-pass (issu du maïs) afin de ne pas provoquer des engraissements, des syndromes inflammatoires et de résistance à l’insuline chez le veau. La dernière est la phase d’allaitement qui peut varier en longueur (3-6 mois). On considérera surtout les 3 premiers mois sachant que les bovins à l’allaitement n’ont pas vraiment de pic de lactation comme en vaches laitières mais produisent plus de lait pendant les premiers mois puis diminuent naturellement. Dans cette phase nutritionnelle, on peut également prendre le groupe des vaches BBB post césarienne dont la récupération et la cicatrisation doit également être pris en compte sur certains systèmes. Le niveau de protéine (encore lié à la race) fait varier fortement l’ingestion et donc la production de lait. Une ration à 15% de protéine augmente en BBB l’ingestion d’environ 30% par rapport à une ration à 12%. Dans les systèmes vaches allaitantes en race françaises, naturellement le cycle de production se réalise en fonction des besoins avec les vêlages de printemps pouvant correspondre ensuite à la mise à l’herbe avec les veaux au pis, les besoins coïncidant avec la qualité de l’herbe fraiche de printemps lorsque les prairies sont bien gérées et la fin de gestation est alors réalisée sur une ration hivernale plus grossière afin de maintenir un volume du rumen. La question se posera par contre lorsque, dans les systèmes BBB ou en polyculture élevage ou lorsque la demande de viande est constante, les vêlages se font toute l’année. Il est donc tout aussi capital qu’en vache laitière d’analyser les fourrages et de calculer plusieurs rations afin de correspondre à la qualité des fourrages et aux différents besoins des animaux. Le suivi des rations, ainsi que le suivi métabolique (prise de sang) des périodes clés (fin de gestation, allaitement, reproduction) pour ces animaux sont essentiels pour la santé des veaux et la longévité des vaches (ainsi que la qualité de leur phase d’engraissement en fin de cycle) et donc la rentabilité de l’exploitation puisque la ration compte pour plus de 50% des coûts journaliers.

La ration d’engraissement

Plusieurs types d’animaux peuvent être engraissés : les taurillons, les bœufs, les vaches ou les génisses. Les taurillons et les génisses sont des animaux encore en croissance (<30 mois), on aura donc 2 phases d’engraissement : la croissance et la finition. En bœuf et en vache on parlera surtout de finition puisque les animaux ont terminé leur croissance et il faut surtout leur déposer de la graisse (et un peu de muscle). A l’instar des vaches allaitantes, la race fait beaucoup sur la qualité et la quantité de la ration afin d’avoir des performances maximales. Le BBB nécessitera plus de protéine et moins d’amidon qu’une charolaise par exemple car le dépôt de graisse est plus tardif en BBB qu’en charolais. La phase de croissance chez les jeunes animaux est essentielle au dépôt des muscles et des tendons et s’il y a un souci dans cette période, il est souvent difficile de rattraper les problèmes de croissance dans la phase de finition.

Les animaux qui ont également eu des pathologies étant jeunes (particulièrement des pathologies respiratoires) seront pénalisées pendant toute leur phase d’engraissement avec des croissances diminuées parfois de 50%. Le calcul de la ration en fonction de la croissance voulue et réalisable dépendra, en outre de la race, de l’âge de l’abattage et de la qualité de la viande voulue. Si les animaux sont dans une filière traditionnelle, il n’y a aucune raison économique (place, fourrages…) à tirer en longueur la période d’engraissement et des hautes performances sont alors demandées (>1.5 kg de croissance/j) et on profite par ailleurs de l’ingestion plus importante permise par cette période (2-2.5% Poids vif). La longueur et la ration de finition définira surtout la qualité de la viande. Encore une fois, en système traditionnel de taurillon ou génisse de < 24 mois, surtout si les animaux ont fait des croissances importantes dans la phase de croissance, la période de finition doit être relativement courte (2 mois) et intense. Mais alors, les animaux doivent partir rapidement car un animal fini ne fera plus de croissance et peut même rapidement réaliser de la décroissance. On voit alors une diminution de l’ingestion. Dans des filières spécifiques (chaines courtes, cahier des charges…) l’intensité de la phase de croissance ainsi que la ration de finition doit être définie en fonction de la race mais aussi de la qualité de la viande voulue (persillé, couleur, type de graisse…). Le sexe et l’âge des animaux changent également la qualité de la viande avec un dépôt de graisse plus important pour les femelles (hormonal) et les animaux plus âgés (adultes). C’est pour cela qu’en système traditionnel, Dans certaines filières des finitions longues mais plus lentes (3-6 mois) peuvent être demandées voir l’utilisation de bœufs (taurillons castrés) qui reviennent sur des cahiers des charges spécifiques mais qui demandent beaucoup de surface/bâtiment pour les élever (cycle de vie de 3 ans). Les vaches sont donc également une plus-value dans des systèmes de chaine courtes où une différenciation est importante. La ration a une importance capitale sur la qualité de la viande et des outils de mesures existent afin de maitriser la qualité. Dans tous les cas, une pesée des animaux ou un suivi par des plateformes (comme l’IVB ou l’AWE) est importante afin de calculée la rentabilité de la phase d’engraissement car les marges sont très variables d’une exploitation à l’autre.

Dr Emilie Knapp – RumeXperts