RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET PERFORMANCES DE PRODUCTION ET DE REPRODUCTION

REFERENCE : Nardone A. et al. Effects of climate changes on animal production and sustainibility of livestock systems » publiée dans Livestock Science 2010, 130,57-69 et Gauly M et Ammer S Review: Challenges for dairy cow production systems arising from climate changes publiée dans Animal (2020), 14:S1, pp s196–s203 doi:10.1017/S1751731119003239.

Le réchauffement climatique est une réalité. Dans les zones tempérées, les précipitations en été vont diminuer de 15 %, la température moyenne va augmenter d’ici 2050 de 2°C et le nombre de jours avec une température supérieure à 30°C sera également plus élevé.

ANALYSER LES EFFETS DE LA TEMPERATURE ENVIRONNEMENTALE

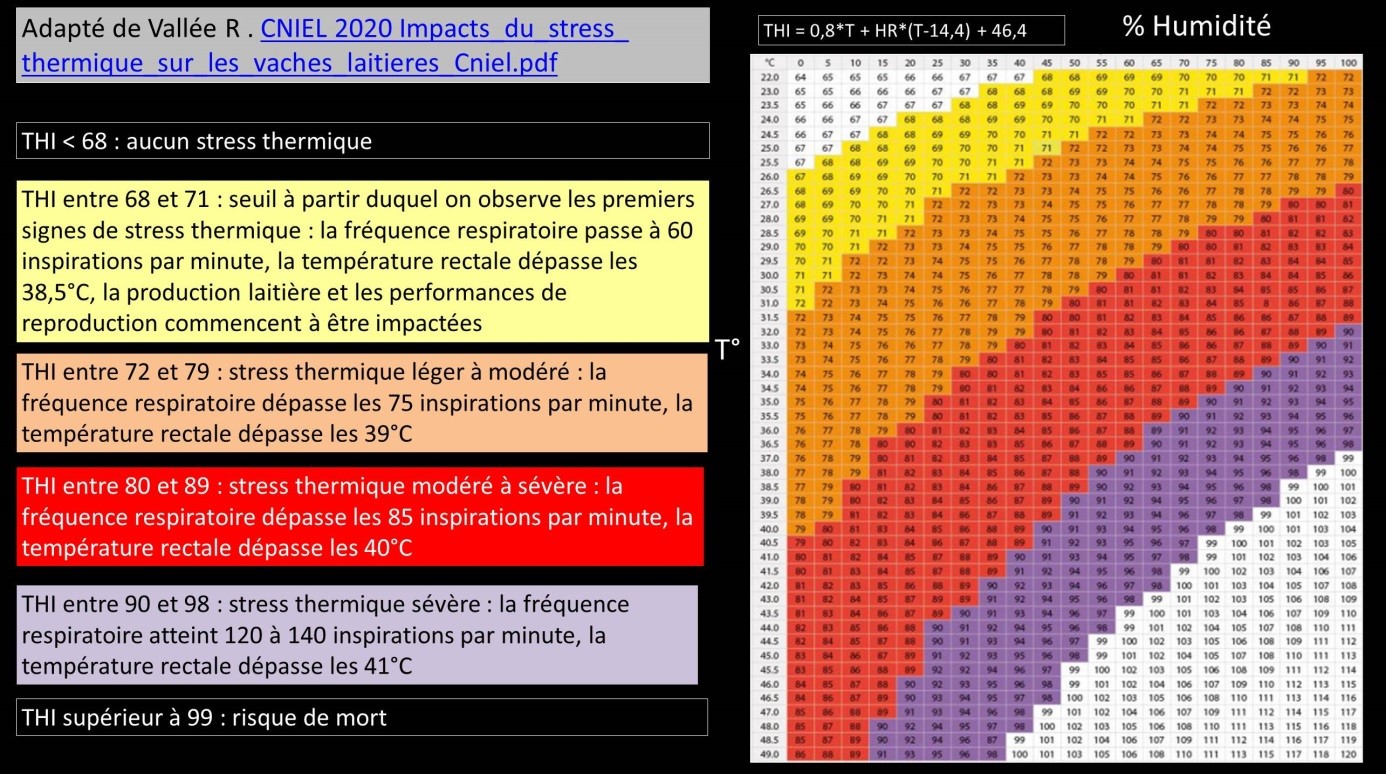

Divers index permettent d’évaluer les effets de la température environnementale sur les animaux. Le plus classiquement urtilisé est le THI développé en 1971 par le NRC (National Reserach Council). Il tient compte de la température mais aussi du degré d’humidité. D’autres index sont également utilisés tels le Back Globe Humidity Index (BGHI), the Heat Load Index (HLI) ou encore le ComprehensiveClimate-Index (CCI). Ces deux derniers index tiennent également compte de la vitresse du vent et du rayonnement solaire. Pourtant, ces index devraient idéalement tenir compte également des caractéristiques physiologiques (température, fréquence respiratoire, ou zootechniques (production de lait, croissance…) des animaux concernés.

La mesure de la température corporelle des animaux se fait classiquement par voie rectale. Diverses autres méthodes ont été envisagées : lait, cavité vaginale, rumen, glandem mammaire, cavité péritonéale, canal auditif. Les mesures obtenues dépendnet bien entendu de la méthode utilisée mais également de la saison, du moment de la journée, des conditions climatiques, de la race, du numéro de lactation, de l’ingestion, du niveau de production … D’autres paramètres métaboliques, biochimiques ou cellulaires devraient également étre pris en compte pour mieux caractériser les effets potentiels d’une augmentation de la température environnementale. Enfin, la durée d’exposition est un paramètre important. Ainsi, l’ingestion alimentaire est davantage modifiée avant que pendant la période concernée. La production laitière implique en zone tempérée une augmentation de la température durant 3 jours pour que son effet se manifeste.

NATURE DES EFFETS D’UNE AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE ENVIRONNEMENTALE

Les animaux réagissent à un stress thermique en réduisant leur consommation d’aliment, en augmentant leur fréquence respiratoire et leur consommation d’eau, en réduisant le métabolisme et la concentration des hormones calorigènes (catecholamines, glucocorticoïdes, hormone de croissance).

L’augmentation de la température se traduit au bout de 2 jours par une diminution de la production laitière. Quand le THI est supérieur à 69, la production laitière diminue de 0,41 kg par jour pour chaque augmentation d’une unité de la valeur du THI. Elle est corrélée à celle de la diminution de l’ingestion alimentaire. L’augmentation du niveau de production laitière est corrélée à une plus grande sensibilité au stress thermique (du fait de l’augmentation du métabolisme avec la production). L’effet du stress thermique est plus élevé en milieu qu’au début ou en fin de lactation. On observe davantage une réduction de la concentration du lait en protéines et en caséines que de celles des acides gras ou du lactose. La réduction de l’ingestion alimentaire contribue à l’augmentation du risque d’acétonémie.

L’hyperventilation contribue à augmenter la quantité de CO2 expiré et à en diminuer sa cpncentration plasmatique. Les reins vont alors augmenter l’élimination d’HCO3 qui sera moins disponible pour maintenir un pH ruménal normal. La diminution de l’ingestion s’accompagne de celle de la rumination et de la production de salive. Ces deux conséquences augmentent le risque d’acidose du rumen et indirectement de boiteries.

Des études réalisées dans le Nord de l’Italie, ont montré une augmentation significative du risque de mortalité en été.

Le bétail à viande est également vulnérable et d’autant plus qu’il est gras (la graisse sous-cutanée limitant les pertes caloriques), qu’il a un poil épais et de couleur autre que blanche. Une température de 30°C serait la limite supérieure si le degré d’humidite est < 80 %. Cette limite serait de 27°C si le taux d’humidité est > 80%. Au-delà de 30°C on peut observer une diminution du gain quotidien moyen, de la taille et donc du poids de la carcasse.

Un stress thermique peut également contribuer à réduire l’effet protecteur du colostrum et le transfert des immunoglobulines.

Le stress thermique est un facteur d’augmentation du risque de mammites du fait peut-être de la multiplication des vecteurs des bactéries responsables ou d’une alteration du mécanisme de défense cellulaire.

Une augmentation de la température est un facteur favorable à la multiplication des parasites et vecteurs de pathologies. Le Culicoïde imicola, vecteur du virus de la bluetongue en est un exemple. De même elle favorise la multiplication des mycotoxines dans les ensilages. Ces dernières peuvent interférer avec les réponses immunitaires et rendrent les animaux plus sensibles aux infections.

Le stress thermique s’accompagne d’une augmentation des altérations du sperme (effet se manifestant 1 à 2 mois plus tard), d’une réduction de la qualité des ovocytes et du développement embryonnaire, conséquences de l’augmentation du stress oxydatif et de la polyspermie. Il réduit les manifestations oestrales du fait de la diminution de la synthèse d’oestradiol par le follicule. Il contribue à réduire la synthèse de la progestérone et à augmenter celle de la prolactine. Ces divers effets se traduisent par une diminution de la fertilité.

IMPLICATIONS PRATIQUES DE L’AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE ENVIRONNEMENTALE

L’augmentation de la température se traduirait par un allongement de la saison de pâturage dans la plupart des pays européens (+ 2,5 mois). La qualité des fourrages dépendra cependant de l’eau disponible. Il conviendra sans doute d’adapter les plantes à cette évolution mais aussi les méthodes de leur récolte.

Les rations des animaux devront être adaptées. En cas de stress thermique en effet, les vaches préfèrent consommer des concentrés que des aliments grossiers car leur fermentation augmente la température métabolique. L’addition à la ration de compléments vitaminés tels la niacine (Vitamine B3) pourraient constituer une méthode pour la réduire.

Le réchauffement climatique va impliquer sans doute de changer le moment de la distribution des aliments durant les périodes les plus fraîches de la journée, d’équiper les bâtiments de systèmes de refroidissement des animaux (parasols, ventilateurs, brumisateurs, tunnles de ventilation…).

Il conviendra de prendre en compte dans les programmes de sélection génétique, les paramètres de résistance au stress thermique dont celui et par exemple celui de la couleur blanche du poil.